“The Pacific Garbage Patch” BORRAR

Ein unerforschter siebter Kontinent treibt auf dem Pazifik

Fotos: Wikipedia.de, www2.padi.com, chrisjordan.com

Die aus der Strömung gewachsene Insel aus Plastikmüll ist mittlerweile grösser als Indien.

Der Ozeanograf und Renn-bootkapitain Charles J. Moore entdeckte die “Plastiksuppe” (18.000 Plastik-teilchen pro km²) 1997 als er von der L.A.-Hawaii Regatta nach Kalifornien zurück kehrte.

“Ich sah überall nur Plastik. Es erschien unglaublich, aber ich fand nie einen sauberen Fleck. In der Woche, in der ich das Subtropische Hoch passierte, schwammen Plastikteile einfach überall: Flaschen, Deckel, Verpackungen, Fragmente. Ich habe mich gefragt: Wohin treibt das nur alles?”

[one_third] [/one_third][one_third]

[/one_third][one_third] [/one_third][one_third_last]

[/one_third][one_third_last] [/one_third_last]

[/one_third_last]

Seitdem engagiert er sich mit seiner Stiftung “Algalita Marine Research Foundation” für die Erforschung des Müllstrudels und die Sensibilisierung seiner Mitmenschen, was ihren Plastikverbrauch und dessen Verbleib betrifft. Oft seziert er qualvoll gestorbene Seevögel, deren Mägen mit Plastik gefüllt sind.

Nicht nur der “stille Ozean” hat Strömungen — man geht davon aus, dass auf den Weltmeeren mehrere solcher gigantischer Müllhaufen treiben.

Plastikteilchen in den Meeren Europas — Der Abfall ist nicht nur im Pazifik zu finden...

Der Naturschutzbund Deutschland NABU hat ermittelt, dass an der Ostsee 82 Müllteile pro 100 Metern Strand zu finden sind.

Proben einer geowissent-schaftlichen Studie (FU Berlin) haben ergeben, dass z.B. auch der Strand von Fehmarn mit Kleinstpartikeln (diese Studie definiert sie als Plastikteile, die kleiner als 1mm sind) durchsetzt ist und das marine Ökosystem der Ostsee stark gefährdet ist.

Selbst an den gepflegten Strand der Niederländischen Vogelinsel Texel werden 7-8 kg Müll pro Kilometer angeschwemmt. Auch hier findet man ständig verendete Seevögeln, die an einem mit Plastik gefülltem Magen verhungert sind.

Aber auch das Mittelmeer ist belastet: 2012 haben französische Wissenschaftler hier 290 Milliarden herumschwimmende Mikro-Abfallteile gemessen.

Es ist also eine extreme Anreicherung von Kunststoffen an den Küsten und Meeren zu beobachten, von der 70% aber nicht direkt zu sehen sind, weil sie unter der Wasseroberfläche treiben oder auf den Grund gesunken sind.

[full_width color=grey]Klimawandel: Die Meere sind keine "Pufferzonen"

Im Fachmagazin "Nature Climate Change" wurde 2013 eine Metastudie veröffentlich, die sich auf 200 wissenschaftlichen Einzelstudien bezieht, bei denen mehr als 850 Arten weltweit einbezogen wurden, dabei wurden mehr als 1700 einzelne Resultate entnommen, klassifiziert und in Untergruppen analysiert. Aus ihr geht hervor, dass die Ozeane nicht, wie teilweise angenommen Pufferzonen für den Klimawandel sind, sondern seine Auswirkung sogar stärker reflektieren als das Festland — und die Störungen des marinen Ökosystems hingegen wirken sich global, also auch auf das Klima an Land aus.[/full_width]

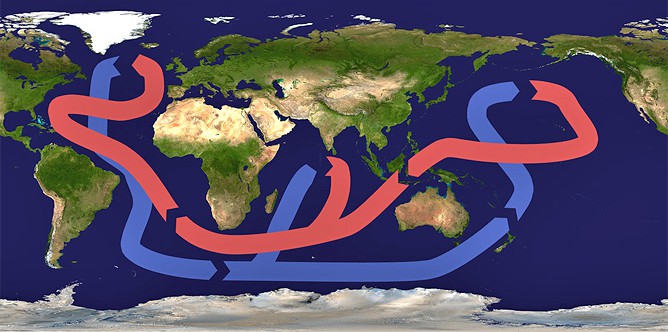

Thermohaline Zirkulation: Die Reise auf dem globalen Förderband

1992 verlor ein Frachter auf dem Weg von Hongkong in die USA drei Container mit Quietscheentchen im Pazifik.

1992 verlor ein Frachter auf dem Weg von Hongkong in die USA drei Container mit Quietscheentchen im Pazifik.

Diese als “Friendly Floatees” bezeichnete Charge gab Forschern lange Zeit Auskunft über das “globale Förderband”, das die Strömungsverläufe der grossen Ozeane miteinander verbindet.

Nach acht Monaten erreichten einige der Gummitiere Alaska, auch strandeten sie an den Küsten von Australien, Indonesien und Chile.

Drei Jahre später passierten einige der Floatees die Behringstrasse und gelangten so ins Nord-polarmeer.

Im Jahr 2000 gab es die ersten Funde in Maine und Massachusetts, weitere drei Jahre später wurden sie den Strand von Devon in England gespült, die Floatees waren 27.000 km gereist.

-

Fotos: Wikipedia.de, www2.padi.com, chrisjordan.com

[small_teaser id="46061" color=grey height="290"][small_teaser id="46069" color=yellow height="290"][small_teaser id="46359" last="1" color=blue height="290"]

[small_teaser id="46063" color=yellow height="290"][small_teaser id="46064" color=blue height="290"][small_teaser id="46065" last="1" color=grey height="290"]